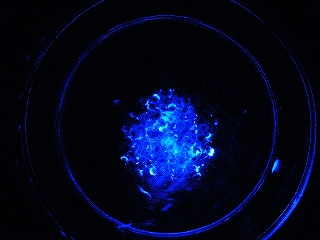

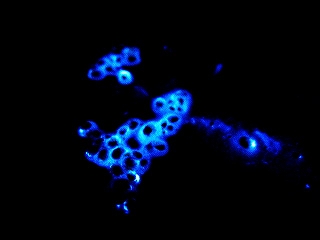

ウミホタル目(ミオドコ−パ目)ウミホタル科 ウミホタル/Vargula hilgendorfii 東京湾アクアラインの観光スポット「海ほたる」の名の由来にもなりました。 その名の通り、夜の海で発光する神秘的な生物です。 採集しようと思ったきっかけは、とある生物番組でした。 リポーターの男性が桟橋の上で、海底からビンを引き上げていました。 ビンのふたを開けた瞬間、海水とともにあふれだす淡い光・・・ 「何だこれは!?」 ぜひとも自分の目で見てみたい! すぐにインターネットでウミホタルの採集方法を調べました。 そして、作ったのがこちらの採集装置↓  ホームセンターで買ってきたガラスのビン(ふたはプラスチック)。  ふたに直径5ミリメートルの穴をたくさんあけました。  ビニルひもを取り付けて完成。 ウミホタルは体長3ミリメートルほどの雑食性の生物です。 このビンのなかに、レバーや魚の切り身などの餌を入れて海中に沈めると、 ウミホタルが穴を通ってビンのなかに入ってくる仕掛けです。 採集装置は完成しましたが、 肝心のどこで採集できるのか?という情報がありません。 日本各地のきれいな海(←なんてアバウトな!笑)と書いてあったので、 神奈川県の地図をひろげて適当に出かけてみることにしました。 最初の調査地に選んだのは、逗子海岸の葉山港。 8月1日PM7:00、JR逗子駅に到着。 風のない穏やかな夜で、絶好の採集日和でした。 採集装置を海に沈めて待つこと20分。 ワクワクしながら引き上げると、装置のなかで小さな生物が動き回っているではありませんか!? 「やったか?!」 ・・・目を凝らして見ると、泳いでいたのはただのヨコエビでした。 がっかり。 その後、遠く江ノ島の花火を眺めながら2時間ほど採集を続けましたが、 採集装置にかかるのはヨコエビばかり。 この日、ついにウミホタルと対面することはできませんでした(涙) 8月20日、2度目の採集に挑戦。 前回の逗子海岸よりもきれいな海と思われる、横須賀市の観音崎にやって来ました。 午後7時半、採集地点に到着。 あたりは真っ暗。 ほんとに真っ暗(怖 夜の海でひとりぼっち。 何でこんなことをしているんだろうと思いながらも、 確かなウミホタルの予感に、意気揚々と採集装置を投下。 15分後。 装置をあけると・・・ ヨコエビがたくさんいました。 きみたちってどこにでもいるんだね(涙) その後、場所を変えて試すものの、ことごとく失敗。 「今日もだめか…」 終電の時刻も迫っていたので、 最後にバス停のそばの漁港に入りました。  漁港の明り。 ラストチャンス。 装置を沈め、待つこと15分・・・ そして奇跡の瞬間は訪れたのです。  装置から溢れ出す淡い光・・・ とうとうウミホタルと出会えました!(感動)  想像していたよりもずっと鮮明で、あとに残る光。 装置のなかの海水はボワァーと青く発光し、 ウミホタルの泳いだあとにはすぅーっと光の残像・・・ あまりに幻想的な光景にしばし見とれてしまいました。  発光のメカニズムを少し調べてみました。 ウミホタルは刺激を受けると、体内から「ルシフェリン」という発光液を放出します。 ルシフェリンは発光促進酵素「ルシフェラーゼ」の働きによって 海水中の酸素と反応して(酸化して)、オキシルシフェリンに変化します。 このときに、エネルギーの一部が青白い可視光として放出されるのだそうです。  これがウミホタル。 「貝ミジンコ」の仲間というだけあって、からだは硬い殻で覆われています。 こんな小さな体で、あれほどの光を放つのですから、 恐るべき能力の持ち主ですね^^; いきあたりばったりでスタートした、今回のウミホタル採集計画。 本当に苦労しましたが、ウミホタルと出会えたときの感動は忘れられません。 (土壇場でウミホタルを採集できたのは、ほんとうにラッキーだったと思います) こういう生の感動を授業で伝えられたらどんなに良いか・・・ 永遠の課題ですね(笑) ちなみに・・・ ウミホタルは死んでしまっても、体内に発光物質が残っていれば光ります。 乾燥させて保存すれば、いつでも光らせることができます。 (光れば良いというわけでもありませんが・・・) 今度「乾燥ウミホタル」を準備して、授業でウミホタルの発光実験をする予定です。 成功したら「教材の部屋」で紹介したいと思います^^ 追記(2007/9) 乾燥ウミホタルを使った発光実験をおこないました。 くわしくは教材の部屋の「ウミホタルの光」をご覧ください。 →いきもの自然ノート一覧へ戻る |